Il fuoco, la maschera e il passo delle bestie

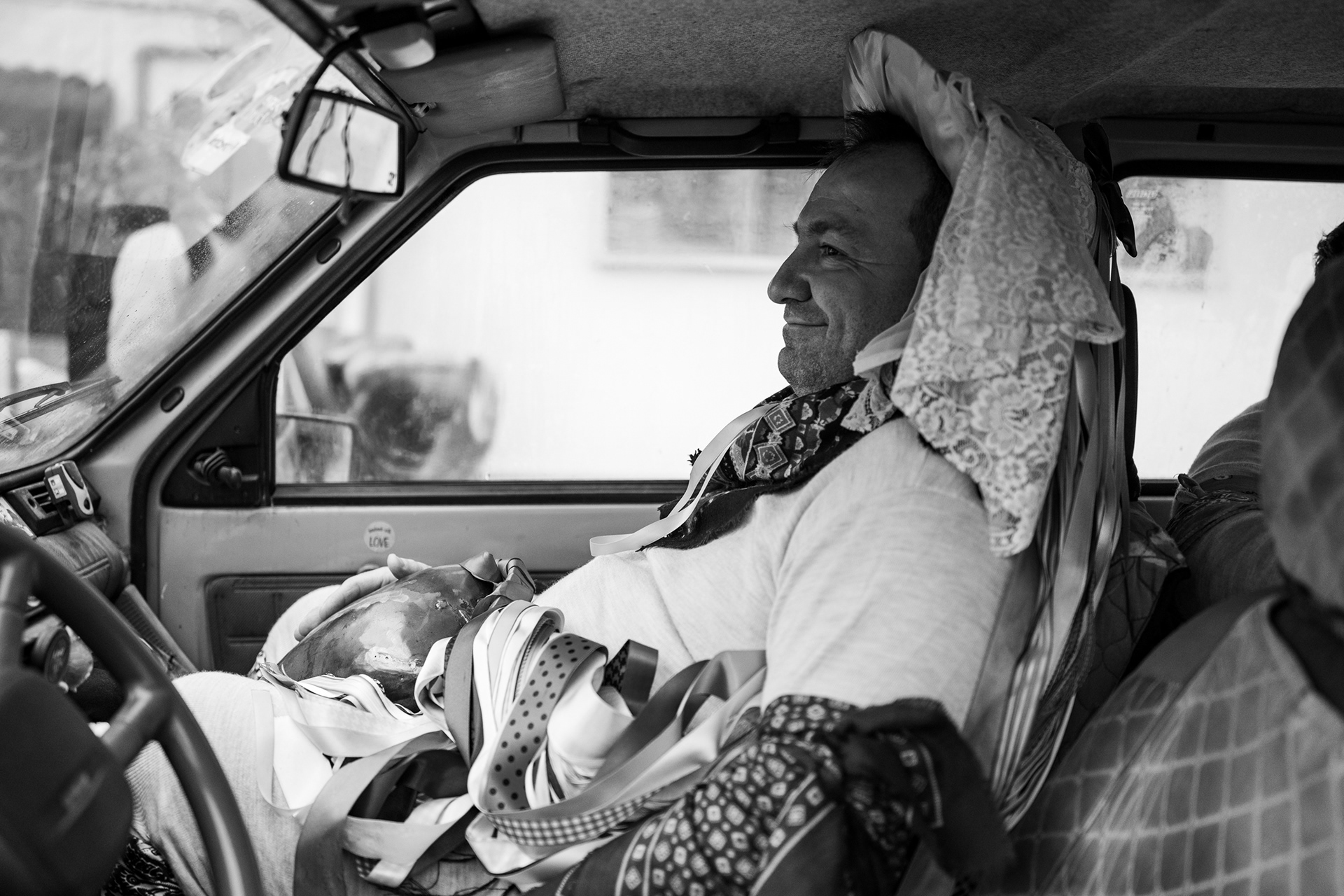

Ogni anno, nel centro di Tricarico, in Basilicata, si rinnova una delle manifestazioni carnevalesche più antiche e significative del Sud Italia. Il Carnevale tricaricese ha radici che affondano in un sistema culturale contadino e pastorale, in cui il tempo era scandito dalle stagioni, dai santi e dai riti propiziatori. La sua struttura simbolica si è tramandata oralmente per secoli, sopravvivendo a trasformazioni storiche, spopolamenti e modernità. Protagoniste indiscusse della festa sono le maschere zoomorfe: "mucche" e "tori", che sfilano per le vie del paese indossando copricapi variopinti, mantelli e campanacci. L'origine di questa rappresentazione richiama la vita agropastorale: i suoni metallici rievocano il movimento delle mandrie durante la transumanza, e la divisione in due gruppi – le mucche, ordinate, e i tori, disordinati – richiama l’eterna dialettica tra ordine e caos, fertilità e forza.

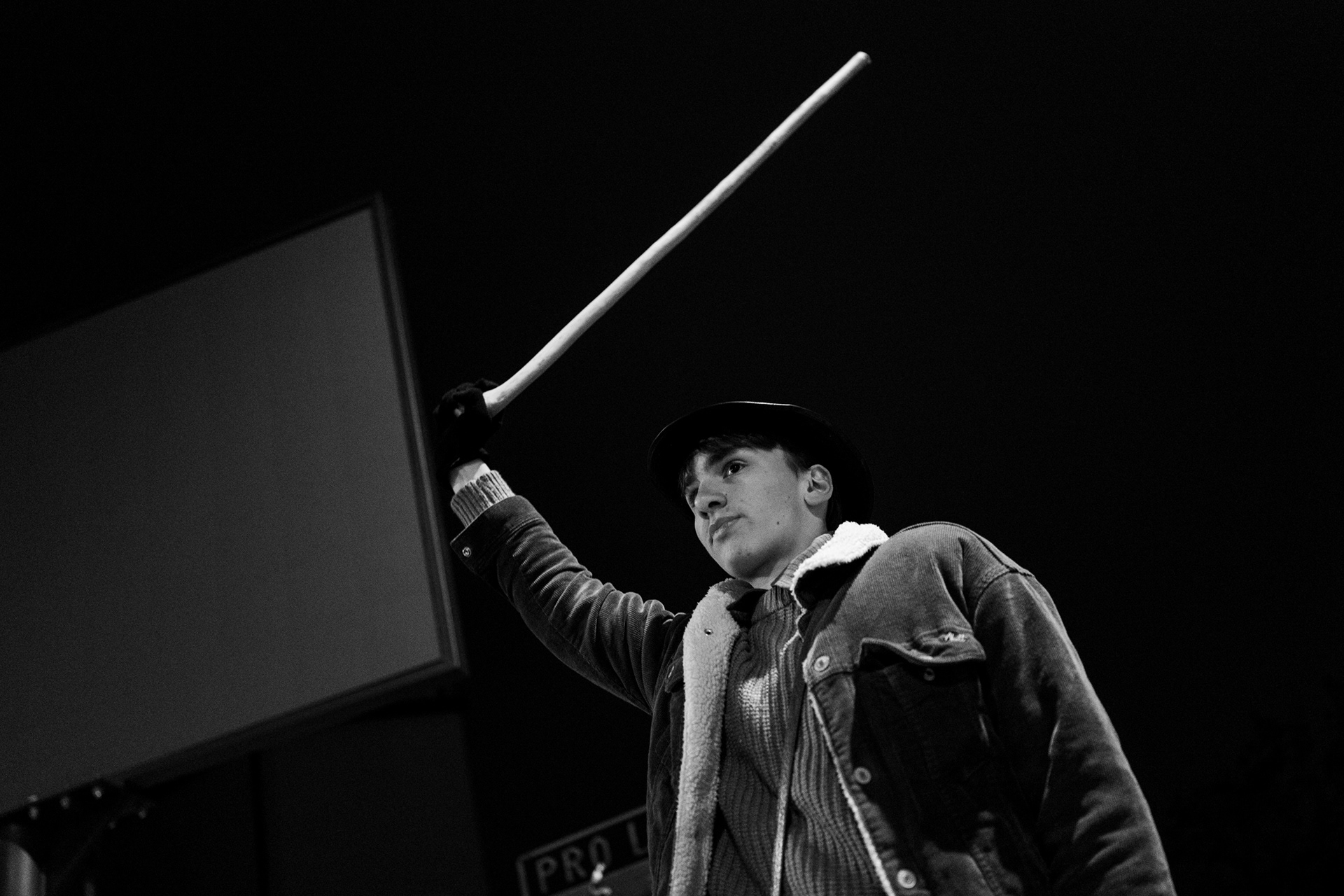

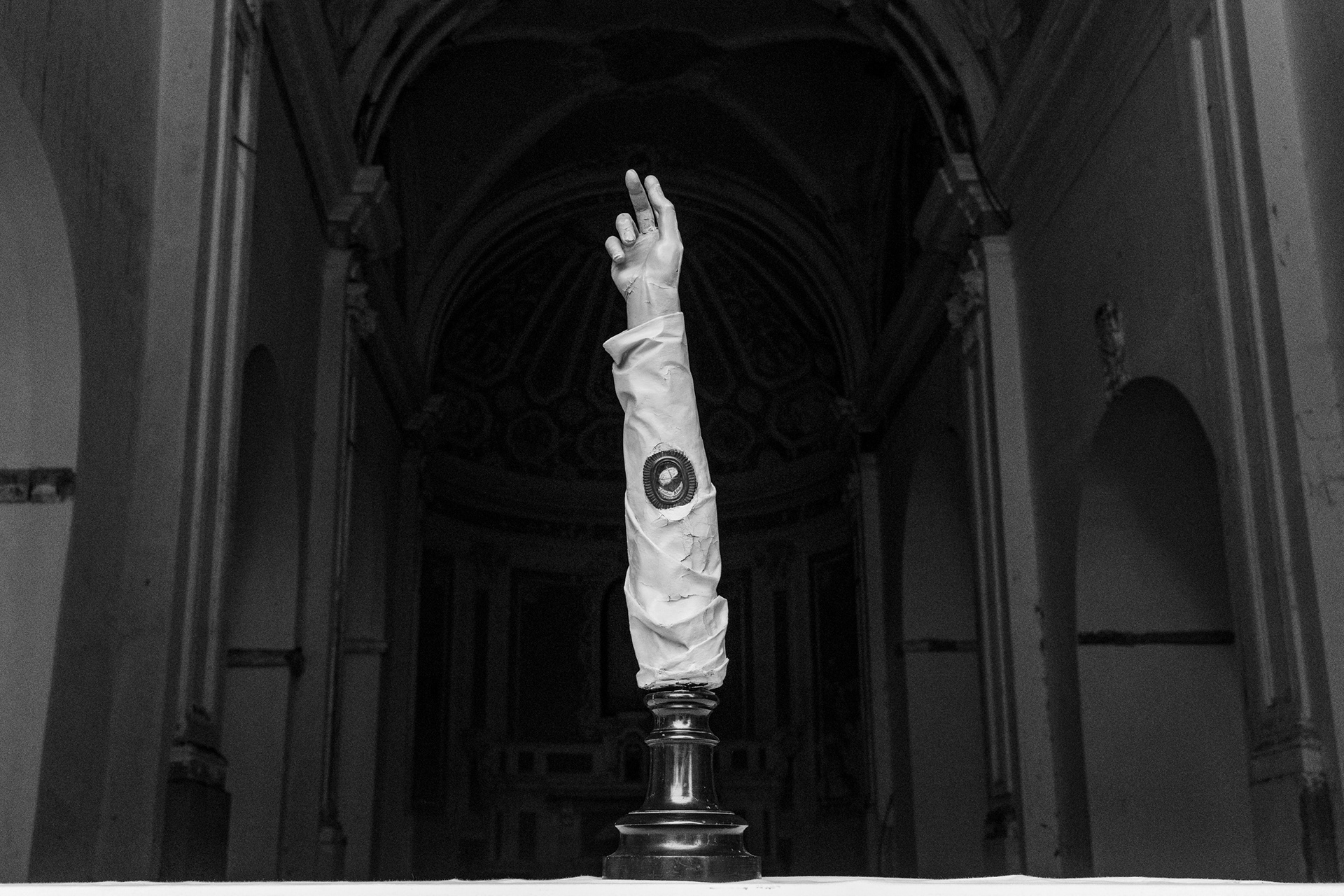

Il Carnevale di Tricarico è strettamente connesso ai riti del fuoco in onore di Sant’Antonio Abate, celebrato il 17 gennaio. In occasione della sua festa, in molti comuni lucani si accendono falò rituali – i “fucarazzi” – che simboleggiano la purificazione e il passaggio da una stagione all’altra. Sant’Antonio, protettore degli animali domestici, diventa figura cardine in questo sistema di credenze: la maschera, il fuoco, il santo si fondono in un unico dispositivo simbolico che garantisce la continuità dell’ordine cosmico e agricolo. La maschera non è semplicemente un travestimento: è uno strumento di trasformazione identitaria. L’uomo che indossa la maschera diventa “altro”, entra in una zona liminale dove i ruoli sociali possono essere sovvertiti, i confini tra umano e animale sfumano, e l’individuo agisce secondo logiche arcaiche e collettive. In questo senso, il Carnevale rappresenta uno spazio rituale in cui la comunità si riconosce, si racconta e si rinnova.

Documentare questo evento significa confrontarsi con un patrimonio culturale vivo, che continua a porre domande su identità, memoria e relazione con il territorio. Le immagini, i suoni, i gesti e i ritmi di Tricarico offrono una chiave per osservare come le comunità riscrivano i propri miti in un presente in continuo mutamento.